Übersicht

- Was nützt externe Beratung bei der Personalbedarfsplanung im Krankenhaus?

- Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

- Gerne beraten wir Sie, welche Form der Personalbedarfsplanung für den Pflegedienst in Ihrem Haus zielführend und hilfreich ist.

- Der einfachste Weg zur Berechnung des Personalbedarfs

- Differenzierte Personalbedarfsermittlung auf Basis des Besetzungsbedarfs

- Personalbedarfsermittlung und Steuerung des Personaleinsatzes für Intensivstationen

- Personalbedarf in Funktionsbereichen, die nicht unter das PpSG fallen

- Personalbedarf in Geburtshilfe, Neonatologie und Pädiatrie

- Personalbedarfsermittlung für Notaufnahmen

- Personalbedarfsermittlung für den OP-Bereich und für Funktionsdienste

- Personalbedarfsermittlung im Krankenhaus: Fordern Sie hier Ihr individuelles, unverbindliches Beratungsangebot an

Was nützt externe Beratung bei der Personalbedarfsplanung im Krankenhaus?

Angesichts einer in vielen Kliniken angespannten Finanzlage sind Personalbudgets nach wie vor Verhandlungssache. Unterdessen wurde die Beschaffung und Bindung von qualifiziertem Personal mehr und mehr zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Solange nicht klar ist, wie viel Personal man „wirklich“ braucht und was dessen Vorhaltung auf der Erlösseite bedeutet, kann die Diskussionsspirale nicht gelöst werden. Klar ist: Qualifizierte Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte suchen sich Arbeitsstellen mit einer stabilen Personalsituation. Dort, wo diese nicht gegeben ist, fällt die Personalbeschaffung und -bindung schwer. Um diesem Kreislauf eine positive Wendung zu geben, ist es oftmals zielführend, zunächst die eine Frage zu beantworten: Wie viel Personal brauchen wir wirklich und welche Qualifikationen werden in welchem Umfang benötigt? Wir geben auf diese Fragen zuverlässige Antworten!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Gerne beraten wir Sie, welche Form der Personalbedarfsplanung für den Pflegedienst in Ihrem Haus zielführend und hilfreich ist.

Tel.Nr. +49 (0) 8131 310 68 72

Email: info@win-win-work.de

Nutzen Sie auch gerne unser

Kontaktformular.

Die Ermittlung des Personalbedarfs zählt zu den umstrittensten Themen im Krankenhaus. Knappe Budgets stehen im Konflikt mit dem Wunsch nach hoher Qualität, einer Begrenzung von Belastungen und einer guten Weiterbildung.

Die Einsparung von Personalkosten ist daher nicht 1:1 gleichzusetzen mit Wirtschaftlichkeit! Eine zu knappe Personalvorhaltung kann erhebliche wirtschaftliche Folgekosten nach sich ziehen: Direkte Folgekosten durch verlängerte Liegezeiten, indirekte Folgekosten durch erhöhte Fehlzeiten und Fluktuation und Probleme bei der Personalgewinnung auf einem ohnehin sehr angespannten Personalmarkt. Umgekehrt gilt: Kein Krankenhaus kann es sich heute leisten, mehr Personal einzusetzen, als bei bestmöglicher Organisation erforderlich ist.

Wir haben uns durch den Dschungel der Personalbedarfsermittlung in allen Berufsgruppen und Dienstarten des Krankenhauses gearbeitet und dabei jahrelange Erfahrung gesammelt.

Wir richten uns nicht nur nach Zahlen, sondern berücksichtigen

- rechtliche und tarifliche Vorgaben,

- spezielle Regelungen für einzelne Bereiche (SU, CPU, ZNA, usw.), den Prozess der Dienstplanung,

- berufstypische Workflows und die

- klinische Betriebsorganisation.

Wir ermitteln den Personalbedarf für alle Berufsgruppen und Bereiche im Krankenhaus. Gerne unterstützen wir auch Sie bei der Personaleinsatzplanung.

Bei der Personalbedarfsermittlung für den Pflegedienst gibt es durch das Pflegebudget und die PPR 2.0 neue Ansätze, die eine dynamischere Personalplanung erlauben.

Dabei bleiben wir in jeder Hinsicht realistisch. Wir bauen keine Luftschlösser, orientieren uns aber an einer guten und akzeptierten Pflegequalität. Wo es möglich ist, nutzen wir wissenschaftlich fundierte Methoden. Wir machen es weder uns zu einfach, noch Ihnen zu komplex.

Selbstverständlich bieten wir die Personalbedarfsbedarfsermittlung auch für den Funktionsdienst im Krankenhaus an.

Nach aktuellem Stand ist geplant, die PPR 2.0 ab 2023 in einer repräsentativen Auswahl von Krankenhäusern zu erproben. Ab 2024 soll dann eine verpflichtende Anwendung der PPR 2.0 kommen (die dann wahrscheinlich schon eine PPR 2.1 sein wird). Von 2025 soll ein von allen Krankenhäusern einzuhaltender Umsetzungsgrad der PPR 2.0 kommen. Unser Beratungsangebot erfasst nicht nur die Ausgestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung neuer gesetztlicher Vorgaben, sondern auch das erforderliche Change Management.

Bei der Personalbedarfsbemessung im ärztlichen Dienst gibt es nach wie vor keine allgemeinverbindlichen Vorgaben für die Besetzung und die Personalvorhaltung. Mit unseren methodischen Instrumentarium zur Ermittlung von Besetzungsbedarf und unserer Erfahrung auf diesem Gebiet, gelingt es uns jedoch regelmäßig, die Ermittlung des ärztlichen Personalbedarfs so durchzuführen, dass die Ergebnisse sowohl von Seiten der Krankenhausleitung und der Personalabteilung, wie auch von Seiten der klinisch tätigen Ärzte hohe Akzeptanz finden.

Wir haben spezifisch für die Leistungen und Abläufe im ärztlichen Dienst Tools entwickelt, die eine arbeitsplatzbezogene, analytisch plausibilisierte Ermittlung des Besetzungs- und Personalbedarfs ermöglichen. Mit speziellen Instrumenten können wir nahezu jeden ärztlichen Einsatzbereich abbilden:

- Allgemeinstationen, Intermediate-Care Stationen (unter Berücksichtigung von Zertifizierungs-Vorgaben für Stroke Unit, Chest Pain Unit etc.) und Intensivstationen

- Notaufnahme und Ambulanzen

- OP-Bereich und Anästhesie

- Module für internistische Fachabteilungn (Gastroenterologie, Kardiologie) und für die Chirurgie (Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie)

- Funktionsbereiche und Sprechstunden

Unser Ansatz umfasst alle Leistungsbereiche ärztlicher Abteilungen und erlaubt eine realistische Personalplanung, die im klinischen Alltag funktioniert. Dabei berücksichtigen wir die Komplexität moderner Abteilungen und die Notwendigkeit von Kooperationen, z.B. bei der Besetzung der Bereitschaftsdienste, der Intensivstation, der ZNA etc. Um hohe Akzeptanz zu erreichen und die Personalgewinnung und -bindung zu fördern, ist es unerlässlich, auch Einarbeitungszeiten und Zeitbedarfe für die Weiterbildung gezielt zu berücksichtigen. Mehr dazu finden Sie hier.

Der einfachste Weg zur Berechnung des Personalbedarfs

Wenn Sie diese Seite aufgerufen haben gehören Sie vielleicht zu den vielen, die auf der Suche nach einer Anleitung sind, wie sie den Personalbedarf ihrer Abteilung, Station oder ihrem Funktionsbereich berechnen können .

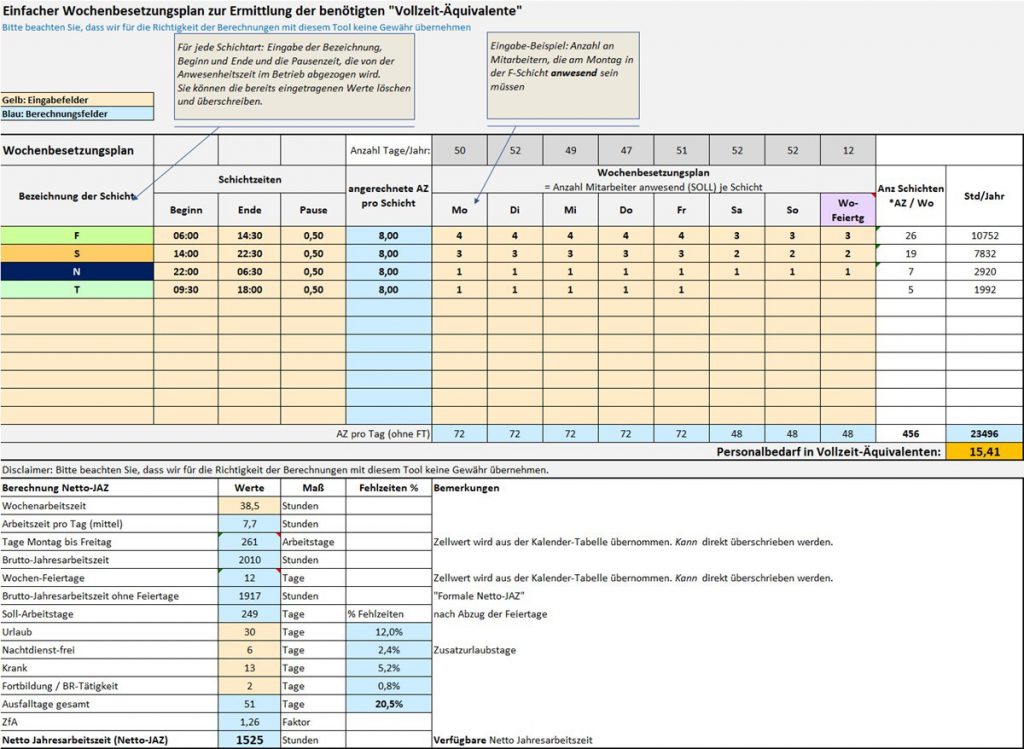

Wenn Sie wissen, zu welchen Zeiten Sie wie viele MitarbeiterInnen Mitarbeiter einsetzen müssen, dann können wir Ihnen gerne unser kostenloses Tool zur Personalbedarfsberechnung auf Basis des Wochenbesetzungsplans zusenden. Dieses Tool funktioniert wie ein programmierter Taschenrechner, bei dem man nur die Dienstzeiten mit den jeweiligen Besetzungsstärken im Wochenverlauf eingibt (= Wochenbesetzungsplan) und die Fehlzeiten einträgt – schon ist der Personalbedarf berechnet. Und so sieht unser Tool aus:

Dieses kostenlose Tool erfreut sich großer Beliebtheit. Da in Krankenhäusern v.a. auch Bereitschaftsdienste geplant werden müssen, erlaubt die erweiterte Version 2.0 nun die Berechnung von Bereitschaftsdiensten, wobei auch verschiedenen Auszahlungs-Modalitäten berücksichtigt werden können.

Sie können unser Tool (Excel 2010) zur Berechnung des Personalbedarfs aus dem Wochenbesetzungsplan kostenlos per E-Mail bei uns bestellen. Normalerweise versenden wir die einfache, selbsterklärende Version ohne Bereitschaftsdienste. Auf Wunsch auch die erweiterte Version, die Sie insbesondere für den ärztlichen Dienst benötigen (leider nicht ganz so einfach zu bedienen).

Das Problem liegt aber tiefer: Oftmals ist es ja umstritten, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich zu welchen Zeiten benötigt werden. Die jeweils geforderte Besetzungsstärke muss daher analytisch plausibilisiert werden. Erst wenn der Besetzungsbedarf valide dargestellt wird, kann man von einer echten Personalbedarfsermittlung sprechen. Wir unterstützen Sie bei der Klärung der Besetzungsbedarfe und wenden dabei unser Know-how in der klinischen Betriebsorganisation an.

Differenzierte Personalbedarfsermittlung auf Basis des Besetzungsbedarfs

Bei der Berechnung des Personalbedarfs auf Basis des Wochenbesetzungsplans bleibt eine wichtige Frage offen: Sind die geplanten Besetzungsstärken angemessen? Wenn es dafür keine definierten Kennzahlen gibt, beantworten wir diese Frage mit der „analytisch plausibilisierten Arbeitsplatzmethode“:

Personalbedarfsermittlung und Steuerung des Personaleinsatzes für Intensivstationen

Für Intensivstationen gibt es verschiedene Instrumente zur Personalbedarfsermittlung auf Basis von Daten aus der Vergangenheit (z.B. INPULS). Zur situativen Steuerung des Personaleinsatzes haben wir ein sehr einfaches, Excel-basiertes System erstellt, das Stationsgröße, Fallzahlen, sowie die Pflegezeit pro Patientengruppe (3-4 Gruppen) berücksichtigt und über TISS plausibilisiert wird.

Personalbedarf in Funktionsbereichen, die nicht unter das PpSG fallen

Unabhängig von der Frage nach der Messung des Pflegeaufwands als Grundlage für die Personalbedarfsermittlung gibt es weitere kritische Punkte, insbesondere im Hinblick auf die Ausgliederung des Pflegebudgets ist die Finanzierung der Stellen außerhalb der direkten Pflege (Funktionsbereiche) der Stabstellen der Pflegedirektion. Vgl. Vereinbarung nach § 17b Absatz 4 Satz 2 des Krankenhaus-Finanzierungsgesetzes (KHG) zur Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten und zur Zuordnung von Kosten von Pflegepersonal (Pflegepersonalkosten-Abgrenzungsvereinbarung) §2 (3)

Personalbedarf in Geburtshilfe, Neonatologie und Pädiatrie

Eine Personalbedarfsermittlung in der Geburtshilfe, Kreißsaal, Pädiatrie inkl. Neonatologie profitiert erheblich, wenn diejenigen, die die Berechnungen durchführen, selbst jahrelang Erfahrung in diesen Bereichen verfügen. Daher bieten wir Personalbedarfsermittlung speziell auch für diese besonderen Bereiche und alle dort tätigen Berufsgruppen an.

Personalbedarfsermittlung für Notaufnahmen

Für Notaufnahmen haben wir ein komplettes und erprobtes System zur Personalbedarfsplanung entwickelt, das auf Basis von Fallzahlen und den Daten aus der Ersteinschätzung funktioniert. Dieses Personalplanungssystem ist sowohl für die Pflege, wie auch für den ärztlichen Dienst einsetzbar. (mehr…)

Personalbedarfsermittlung für den OP-Bereich und für Funktionsdienste

Für OP-Bereiche, Anästhesie und Funktionsdienste (z.B. Endoskopie, Herzkatheter) führen wir strukturierte Personalbedarfsermittlungen durch. Wir erfassen hierfür Leistungsmengen, Personalbindungszeiten und Tagesabläufe, so dass wir auch organisatorische und administrative Aufgaben mit berücksichtigen können.

Personalbedarfsermittlung im Krankenhaus: Fordern Sie hier Ihr individuelles, unverbindliches Beratungsangebot an

Um Ihnen ein Angebot machen zu können, dass für die Situation Ihrer Notaufnahme / Notfallklinik und für Ihr Anliegen optimal passend ist, führen wir zunächst ein kurzes telefonisches Vorgespräch. Dann erhalten Sie ein unverbindliches Angebot, das wir entsprechend Ihren Wünschen weiter anpassen. Im Angebot informieren wir Sie auch über den geschätzten Zeitaufwand und die entsprechenden Kosten.

Sie können uns direkt anrufen, oder zunächst das vorliegende Formular verwenden, um uns mitzuteilen, für welche Leistungen Sie sich unverbindlich interessieren.

Bei welchem Anliegen können wir Sie unterstützen?

E-Mail: info(at)win-win-work.de – Telefon: +49 (0) 310 68 72