Dienstplanung im Krankenhaus

Verbesserung von Qualität, Wirtschaftlichkeit und Arbeitgeber-Attraktivität durch optimale Dienstplanung

Man könnte denken: Zum Thema Dienstplanung ist alles gesagt. Den Rest macht die Software. Wären da nicht Wünsche und Verfügbarkeitseinschränkungen, Ausfallmanagement und stets wechselnde Besetzungsanforderungen im Qualifikationsmix …

In der Krankenhaus-Tradition ist jeder Dienstplan ein Unikat und die Zufriedenheit abhängig von der/dem Dienstplaner/in. Nach unserer Erfahrung können alle Beteiligten von einer guten und ggf. auch team-übergreifenden Dienstplan-Strategie profitieren.

Dienstplanung im Krankenhaus | Beratung & Optimierung

Handlungsbedarf

Potentiale erkennen und nutzen

Besetzungsbedarf

Wie viel Personal zu welcher Zeit?

Dienstzeiten

Dienstmodelle und Schichtsysteme

Dynamische Dienstplanung

Robustes Ausfallmanagement und bedarfsgerechter Personaleinsatz

Akzeptanz und Zufriedenheit

Wettbewerbsfaktor mitarbeitergerechte Dienstplanung

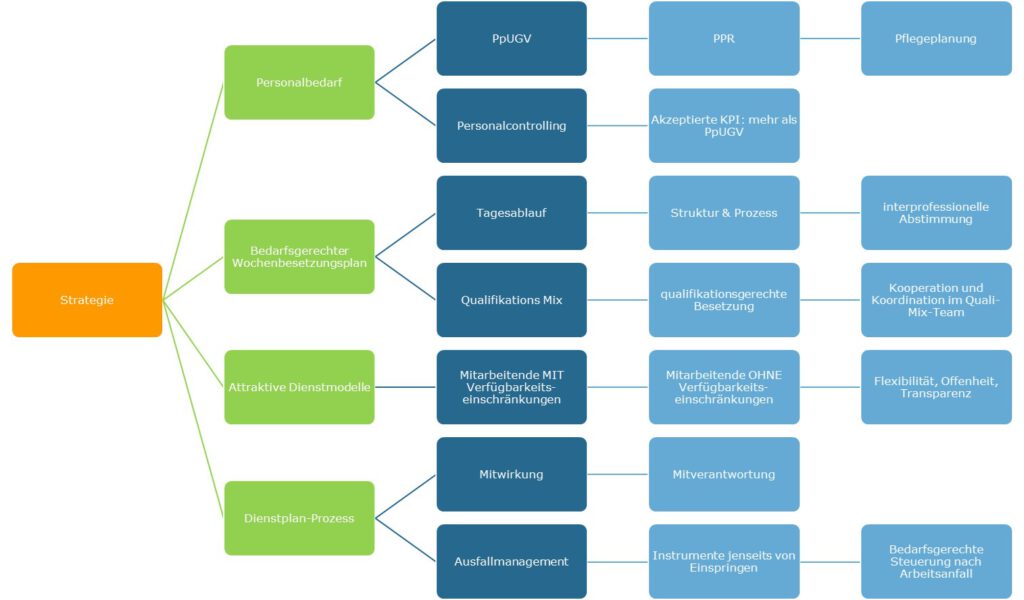

Unser Beratungsangebot für Arbeitszeitmanagement und Dienstplanung im Krankenhaus spannt den Bogen von der Gesamtstrategie bis zur konkreten alltagspraktischen Umsetzung einer zufriedenstellenden Personaleinsatzplanung.

Das Ziel wirtschaftlicher Effizienz ist dann erreicht, wenn der Personaleinsatz und der situative, qualifizierte Personalbedarf optimal zusammenpassen.

Ebenso wichtig sind die Belange der Mitarbeitenden. Akzeptanz der Dienstplanung ist ein entscheidender Faktor für ein motivierendes Arbeitsklima und hohe Personalbindung.

Die größte Hürde bei der Etablierung eines modernen Arbeitszeitmanagements ist daher nicht die Konzeption, sondern das Change Management.

Dementsprechend arbeiten wir direkt mit den Führungskräften, Dienstplanverantwortlichen und oft auch mit Teams, damit aus Konzepten gelebte Wirklichkeit wird.

Um dies zu gewährleisten, bieten wir praktische Unterstützung und begleiten die Umsetzung.

Dienstplanung – Handlungsbedarf und Potentiale

Herausforderungen für eine bedarfsgerechte und zufriedenstellende Dienstplanung

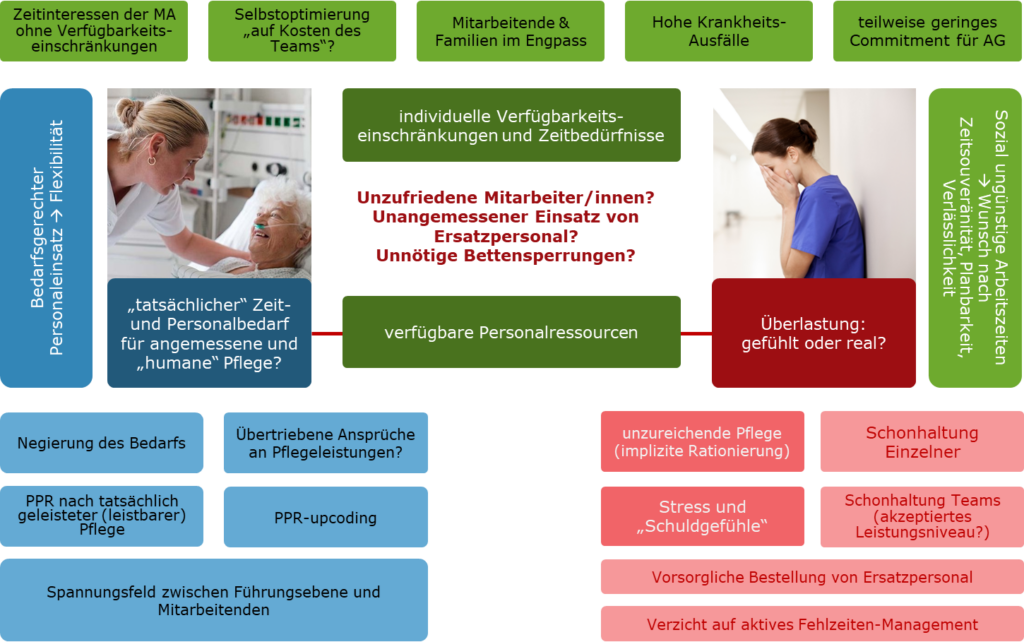

Ein Blick auf die Herausforderungen bei der Personalbedarfsbemessung und Dienstplanung im Krankenhaus zeigt: hier gibt es enorme Spannungsfelder. Beim Thema Arbeitszeit ist – insbesondere im Pflegedienst – vielfach eine riesige Kluft zwischen den Perspektiven von Mitarbeitenden und Führungskräften entstanden. Jedem/r Einzelnen ist schnell klar, was er/sie anders haben möchte. Spannend wird es, wenn man alle Perspektiven betrachtet.

- Ist die Dienstplanung attraktiv und akzeptiert? Welche Auswirkungen hat die Dienstplan-Situation auf Personalgewinnung und -bindung? Mit unserem Arbeitzeit-Kompass und erkennen wir, welche Zeit-Bedürfnisse bei den Mitarbeitenden im Spiel sind. Dabei ist der Dialog mit den Mitarbeiter*ìnnen unverzichtbar.

- Ist die Dienstplanung wirtschaftlich und effizient? Unsere Besetzungsanalyse zeigt, inwieweit die eingesetzte Arbeitszeit dem Besetzungsbedarf entspricht – auch bei Schwankungen und Ausfällen. Die Dienstplananalyse macht deutlich, inwieweit die Dienstplanung einerseits stabil und andererseits flexibel ist.

- Stimmen die Qualität und das Stressniveau? Zeigen sich z.B. Zeiten mit relativen Überbesetzungen neben erheblichen Unterbesetzungen? Wann und wo entstehen Überstunden? Wie ist der Umgang mit der Zeiterfassung?

Holen Sie die Führungskräfte und Mitarbeiterinnen auf Ihre Seite. Zuerst braucht es eine klare Antwort auf die Frage: Wozu eine Veränderung? Was ist der Nutzen? Unsere Dienstplanberatung macht den Handlungsbedarf transparent und greifbar. Die Zielsetzung soll für Mitarbeiterinnen, Führungskräfte und aus Sicht der Krankenhausleitung attraktiv und lohnend sein: passgenaue Besetzungsstärken, viel weniger Einspringen, gesundheits- und sozialverträgliche Dienstpläne.

Dienstplan-Visite - der Gesundheitscheck für Ihre Dienstplanung

- Anhand welcher Kriterien bewerte ich gute Dienstplanung?

- Ist unsere Dienstplanung schon optimal?

- Wie kann ich selber lernen meine Dienstplanung zu evaluieren?

Um Ziele zu entwickeln, braucht es weiter eine Idee, was überhaupt gute Dienstplanung ist. Eine Vorstellung, was man mit den geeigneten Instrumenten und Regelungen erreichen kann. Attraktive Ziele, für die es ein hohes Commitment gibt, sind das Zugpferd guter Arbeitszeitprojekte.

Wir werfen gemeinsam mit Ihnen einen analytischen Blick auf Ihre aktuelle Dienstplanung und prüfen beispielsweise die SOLL- und IST-Planung, aber auch die Urlaubsplanung. Für Sie erstellte Checklisten und Tools helfen Ihnen zukünftig selbst Ihre Dienstplanung zu evaluieren und zu verbessern.

Bei unserer Dienstplanberatung sehen wir nicht nur die vordergründigen Probleme, sondern auch das Gesamtsystem und die (un)genutzten Potentiale darin. Der Vorteil einer Beratung liegt gerade darin, dass die Komplexität gezielt berücksichtigt wird, soweit es nötig ist, um in der Realität echte Erfolge zur erreichen.

Dabei haben wir immer mehrere Zielperspektiven vor Augen: Qualität und Wirtschaftlichkeit sind ebenso von Bedeutung, wie die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden.

Besetzungsbedarf: Grundlage für die Steuerung des Personaleinsatzes

Wie hoch ist der tatsächliche Besetzungsbedarf im Zeitverlauf?

Kennen Sie Ihren Besetzungsbedarf? Viele Dienstplaner*innen rechnen sofort nach

und überlegen, zu welchem Zeitpunkt wie viele Leute im Dienst bzw. anwesend sind.

Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage.

Die Frage ist: Wie hoch ist der BesetzungsBEDARF – unabhängig davon, wie viele Personen traditionsgemäß GEPLANT werden

Manchmal korreliert das ausgezeichnet – oft aber auch sehr schlecht. Das beginnt bei den definierten Arbeitszeiten und Normal-Besetzungsstärken und endet bei Dienstplänen, die an einem Montag 6, an einem anderen Montag 8 Personen im Dienst haben (weil keine*r krank oder im Urlaub ist).

Die Notwendigkeit der Definition von Besetzungsbedarfen wird bei der Dienstplanung oft übersehen. Realistische (und ggf. dynamisch definierte) Besetzungsvorgaben sind ein dafür ein Muss, um eine hohe Effizienz des Personaleinsatzes zu erreichen – incl. Urlaubsplanung und Ausfallmanagement.

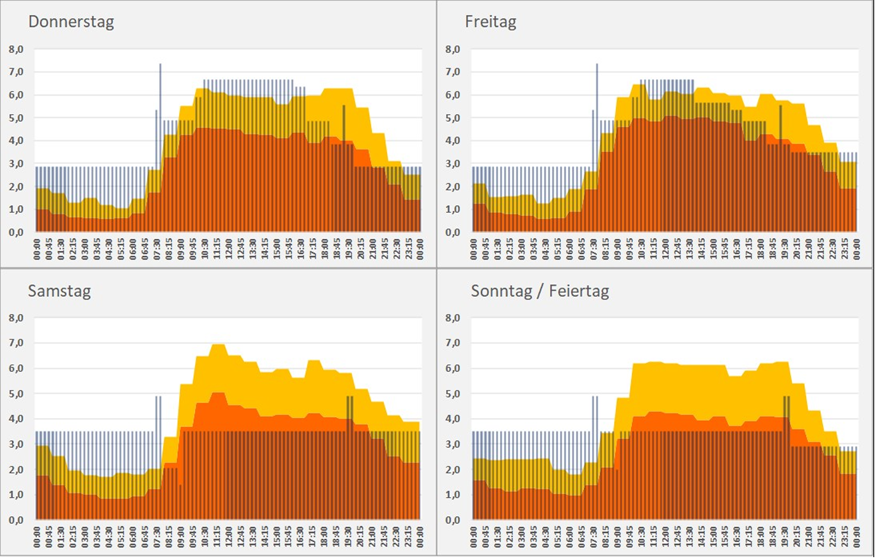

Hier ein praktisches Beispiel für die Analyse des Besetzungsbedarfs. Die blauen Säulen zeigen die dienstplanmäßige Besetzung, die orange Fläche den mittleren Besetzungsbedarf, die gelbe Fläche darüber den Besetzungsbedarf bei erhöhtem Patientenaufkommen.

Die Originaldaten sind verfremdet, aber die Größenordnungen sind real.

In diesem Beispiel müssen Dienstzeiten und Besetzungsstärken angepasst werden, was wir mit unserem Tool entsprechend visualisieren können.

Die Definition des Besetzungsbedarfs ist in vielen Kliniken ein Streitpunkt, weil sich hieraus auch der Personalbedarf ableiten lässt. Daher haben wir u.a. ein umfassendes Instrumentarium zur Definition des Personalbedarfs im Ärztlichen Dienst entwickelt.

Wir verfügen über Module für die Innere Medizin (Gastroenterlogie, Kardiologie), die chirurgischen Fächer, die Radiologie, die Anästhesiologie, die Intensivmedizin, Geburtshilfe, Kreißsaal, Pädiatrie inkl. Neonatologie und speziell für Zentrale Notaufnahmen.

Es reicht nicht, nur den statischen Besetzungsbedarf zu kennen, sondern auch dessen Schwankungen. So zeigen sich oftmals deutliche Abweichungen, wenn man den Besetzungsbedarf im Verlauf mehrerer Wochen mit dem tatsächlichen Personaleinsatz vergleicht. Hier liegen erhebliche Potentiale für die Reduzierung von Stress (bei relativer Unterbesetzung) und unwirtschaftlichem Personaleinsatz (relative Überbesetzung).

Das Monitoring von Besetzungsbedarfen für eine bedarfsgerechtere Steuerung des Personaleinsatzes steckt vielerorts noch in den Kinderschuhen. Mit der Etablierung neuer Instrumente für die Personalbemessung (z.B. PPR 2.0) wird es möglich, eine dynamischere Personaleinsatz-Steuerung zu etablieren. Dafür braucht es jedoch nicht nur Zahlen, sondern auch gute Führung und Kommunikation.

Die Akzeptanz für eine flexible Steuerung des Personaleinsatzes erreicht man eher, wenn man die Situation anschaulich darstellt. Das Monitoring von Besetzungsbedarfen ist die Grundlage für gezieltes Ausfallmanagement und flexiblen, bedarfsgerechten Personaleinsatz.

Dienstzeiten, Wochenbesetzungsplan und Dienstmodelle

Definition von Dienstzeiten, Wochenbesetzungsplan und Dienststrukturen für Ärztinnen und Ärzte, Pflegedienst & Medizinisch-technischen Dienst

Wie können Sie den Basis-Besetzungsbedarf so abdecken, dass sozialverträgliche (gesunde) Dienstzeiten mit 5-Tage-Woche resultieren?

Was ist das optimale Modell für die Abdeckung von Besetzungsbedarfen außerhalb der Kernzeit?

Bereitschaftsdienst oder Schichtmodell – und wenn ja, welches?

Als Dienstplanberater zeigen wir Ihnen die bestmöglichen Lösungen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit (TVÄ!) und Akzeptanz.

Wir ermitteln den Besetzungsbedarf und definieren Dienstzeiten und Dienstarten. Bedarfsgerecht und mitarbeiterverträglich für alle Berufsgruppen: Ärztinnen und Ärzte, Pflegedienst, Medizinisch-technischer Dienst. So liefern wir die Grundlage für eine effiziente und wirtschaftliche Dienstplanung.

Nur wenn der Wochenbesetzungsplan als Grundlage der Dienstplanung passt, lässt sich ein wirtschaftlicher Personaleinsatz realisieren. Ein Segelschiff braucht einen schweren und starken Kiel, um im Sturm zu bestehen. Dieser Kiel ist, im Falle der Dienstplanung, die Übersetzung des Arbeitsanfalls in Besetzungsbedarfe.

Die Optimierung von Dienstzeiten und Besetzungsstärken geht oft Hand in Hand mit Verbesserungen der klinischen Betriebsabläufe. Belastungsspitzen werden geglättet, Auslastungstäler (z. B. wegen mangelnder Entscheider-Verfügbarkeit) aufgefüllt. Wo sichere Auslastungsplanung nicht möglich ist, müssen – im Dialog mit den Beschäftigten – Flexibilitätsspielräume definiert werden. Für die Basis-Planung benötigt man den mittleren Arbeitsanfall, für die Steuerung des Personaleinsatzes werden zukünftig dynamischere Systeme gefordert sein.

Ärztliche Dienststrukturen entwickeln: Modelle für Bereitschaftsdienst, Schichtdienst und Rufdienst

Die Krankenhausreform wird dazu einerseits dazu führen, dass Abteilungen zusammengeführt werden, andererseits wird es deutliche Veränderungen bei den Leistungsmengen der neuen Einheiten geben. Hierfür müssen geeignete Arbeitszeitmodelle und Besetzungspläne entwickelt und umgesetzt werden. Wir beraten Sie, welche Dienstmodelle am besten zu den Anforderungen passen und von den Ärztinnen und Ärzten akzeptiert werden.

Eine besondere Aufgabe ist die Festlegung von Bereitschafts- und Rufdienstzeiten einschließlich passender Bereitschaftsdienst-Module oder die Entwicklung eines Schichtmodells.

Dienststrukturen sollen

- so einfach wie möglich,

- bedarfsgerecht,

- tarifkonform und

- gesundheits- und sozialverträglich gestaltet werden.

In zahlreichen Projekten haben wir die Möglichkeit von 24-Stunden-Diensten geprüft, die Ausgestaltung von Spätdiensten geplant, die Wahl zwischen Schichtdienst oder Bereitschaftsdienst ermöglicht und ganze Dienstsysteme entwickelt.

Welches Dienstmodell am günstigsten ist und reibungslos umgesetzt werden kann, ist nicht nur eine technische Frage. Durch die Einbindung der ärztlichen Teams erreichen wir praxistaugliche Dienstpläne und die notwendige Akzeptanz.

Bereitschaftsdienste oder Schichtdienst – was ist für Krankenhäuser und Ärzte am günstigsten?

Durch die Regelungen des Tarifvertrags für den Ärztlichen Dienst (TVÄ) wurde der Bereitschaftsdienst für die Krankenhäuser zunehmend teuer. Auch die Restriktionen für die Planung von Bereitschaftsdiensten stellen häufig eine Herausforderung dar. Die Regel, mit möglichst wenig Personen möglichst viel Arbeitszeit abzudecken, macht auch aus Kostensicht keinen Sinn mehr, wenn Bereitschaftsdienste teurer sind, als der Schichtdienst. Welche Alternativen gibt es und welche ist für Ihr Krankenhaus / Ihre Abteilung am geeignetsten?

Der Trend geht daher weg von Bereitschaftsdienstmodellen und hin zu Schichtmodellen. Für manche Ärzte*innen wird dies mit finanziellen Nachteilen verbunden sein. Der Gewinn an Freizeit ist für viele jedoch noch wichtiger.

Dementsprechend stehen viele Kliniken vor der Aufgabe, Schichtsysteme zu entwickeln. Dies ist in mancher Hinsicht eine Herausforderung:

- Der Arbeitsanfall soll angemessen sein, weder „gelegentliche Inanspruchnahme“ noch Überlastung.

- Die Qualifikation der Ärzte im Schichtdienst muss passen.

- Tagdienst und Spätdienste müssen mit Nachtdiensten (10, 11 oder 12 Stunden?) so verzahnt werden, dass dies zum klinischen Workflow passt.

- Einarbeitungszeiten und Weiterbildungselemente müssen integriert werden.

Die größte Hürde bei der Entwicklung neuer Dienstmodelle ist der bekannte Satz: „Dann brauchen wir zwei Stellen mehr!“. Das stimmt manchmal – aber eben nicht immer. Eine belastbare Antwort auf diese Aussage ist nur mit einer Analyse des Besetzungsbedarfs unter Berücksichtigung alternativer Dienststrukturen möglich.

Bereitschaftsdienste werden also einen (Nischen-)Platz behalten: Für Zeiten sehr geringer Inanspruchnahme und für kleine, hoch spezialisierte Abteilungen. In kleineren Teams, deren Fachgebiet nicht durch gemeinsame Bereitschaftsdienste abgedeckt werden kann, wird es diese weiterhin geben.

Kritische Themen bei der Entwicklung von Bereitschafts- und Schichtdienst-Modellen

Bei der Ausgestaltung der Dienststrukturen gibt es eine Reihe von Themen, die einerseits Chancen beinhalten, bei denen man andererseits auf feste Überzeugungen trifft, wenn man Änderungen einführen möchte:

- Auszahlung von Bereitschaftsdiensten: ja/nein/teilweise; für alle gleich-individuell wählbar?

- Sind Opt-out-Regelungen notwendig und sollen sie zugelassen werden?

- Teilzeit: Nur ganze Schichten (ein fünftel der Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten)?

- Anteil an Wochenend- und Nachtschichten?

- Förderung von gemeinsamen, abteilungsübergreifenden Dienststrukturen?

Wenn wir effiziente und zugleich mitarbeiterverträgliche, akzeptierte Dienststrukturen aufbauen wollen, müssen wir diese Themen angehen. Das geht – aber es bedarf sehr viel Erfahrung und kommunikativer Kompetenz …

Rufdienste optimieren

Das Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen (KHVVG) fordert für viele Leistungsgruppen eine fachärztliche Präsenz, die zumindest durch Rufdienste abgedeckt werden muss. Es ist sinnvoll, diese Rufdienste nicht blind einzuführen, sondern mit klarem Blick auf die klinischen Prozesse und den Arbeitsanfalls im Tages- und Wochenverlauf.

In der Vergangenheit wurde Rufdienste oft eingeführt, weil

- die Vorhaltungszeiten nicht als Arbeitszeit gelten und dadurch, mit einer geringen Anzahl an Personen, große Zeitfenster abgedeckt werden können (Rufdienste sparen Stellen),

- die Vergütung von Inanspruchnahmen im Rufdienst für die Beschäftigten hoch attraktiv ist.

Diese doppelte Attraktivität hat, nach unseren Erfahrungen, in vielen Kliniken dazu geführt, dass selbst faktische Volldienste am Wochenende als Inanspruchnahmen im Rufdienst organisiert wurden – manchmal am Rande des Arbeitszeitgesetzes und mit erheblichen finanziellen Auswirkungen.

Wenn man hier Änderungen umsetzen möchte oder muss, ist der Dialog mit den Betroffenen essentiell. Dabei braucht es einerseits Klarheit von Grenzen (was geht tatsächlich nicht mehr), andererseits Offenheit für die Bedarfe und Wünsche von wichtigen Leistungsträgern*innen – und Kreativität bei der Ausgestaltung von Alternativen.

Akzeptanz und Zufriedenheit mit der Dienstplanung

Wie kann die Dienstplan-Zufriedenheit verbessert werden?

Falls diese Frage Ihr eigentliches Anliegen ist,

finden Sie hier eine eigene Seite speziell zum Thema

Einbeziehung von Mitarbeitenden bei der Dienstplanung

„Nicht mehr als zwei Wünsche“ – ist zufriedenstellende Dienstplanung überhaupt möglich?

Wie lassen sich Teilzeiten, Verfügbarkeitseinschränkungen und vielerlei Wünsche in einem Team integrieren?

Dienstplanung ist eine Führungsaufgabe, die die Chance für Mitverantwortung und Mitgestaltung bietet. Wir zeigen Ihnen, was Sie dafür tun können. Denn Flexibilität beginnt bereits im Prozess der Dienstplanung. Und dabei sollten die Mitarbeitenden einbezogen werden.

Wie dieses Einbeziehen im konkreten Fall aussieht, lässt sich nur anhand der konkreten Arbeits- und Teamsituation sagen.

Wir unterstützen daher Dienstplaner*innen in Seminaren und im Rahmen der Umsetzungbegleitung dabei, mehr Mitverantwortung im Team zu ermöglichen.

Die Etablierung einer „Dienstplanung im Dialog“ ist ein Prozess, der heute auch durch Software (Dienstplan-Apps) unterstützt werden kann. Aber die App macht noch keine neue Arbeitszeitkultur.

Dienstplangestaltung ist immer auch Führung und trägt so wesentlich zum Commitment der Beschäftigten bei.

Umgang mit Dienstplanwünschen und Verfügbarkeits-Einschränkungen im Team

„Wie sollen wir mit den vielen Dienstplanwünschen umgehen?“ „Die Leute müssen doch einsehen, dass das nicht alles erfüllbar ist! Wer hier arbeitet, weiß doch, dass wir an 7 Tagen rund um die Uhr arbeiten!“ „Aber wenn wir Wünsche nicht gewähren, dann herrscht große Unzufriedenheit.“ „Letztens hat eine Kollegin gekündigt, weil wir die Wünsche nicht erfüllen konnten.“ Dies alles sind O-Töne, die wir bei unserer Arbeit mit Dienstplanerinnen und Dienstplanern immer wieder hören. Das Thema hat – ebenso wie die Qualität des Ausfallmanagements – eine hohe Relevanz für die Zufriedenheit im Team und die Bindung der Mitarbeitenden.

Dienstplan-Wünsche

Das klassische Wunschbuch führt Dienstplaner/innen regelmäßig in die Zwickmühle: Komme ich einem Mitarbeiter entgegen, brüskiere ich den anderen, komme ich beiden entgegen, riskiere ich eine Unterbesetzung. Der Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, dem Team eine verantwortliche Mitgestaltung bei der Dienstplanung zu ermöglichen.

Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Teams in die Entwicklung von Dienstplänen mit einzubeziehen. Wer das noch nicht versucht hat, hält es oft für unmöglich, aber diejenigen, die eine solche Kultur der Dienstplanung im Dialog etabliert haben, sind bei der Dienstplanung wesentlich erfolgreicher – und die Mitarbeitenden zufriedener. Vor allem in kleineren Teams bis ca. 12 Mitarbeitenden ist dieser Ansatz vorteilhaft. Übrigens kann (v.a. in größeren Teams) eine Einbeziehung der Mitarbeitenden auch bei der Verwendung von Rahmendienstplänen gelingen, z. B. durch hohe Selbststeuerung bei der Besetzung vakanter Dienste und Möglichkeiten des Dienst-Tauschs.

Für die Ausgestaltung der Mitplanung gibt es verschiedene Methoden, von der Vorgabe eines Freie-Tage-Schemas, über Nachtdienst-Rhythmen bis zur Tauschbörse. Wichtig ist, dass eine Methode gewählt wird, die zu den Planungs-Voraussetzungen passt (Teamgröße, heterogene Qualifikationen, „Reife“ des Teams etc.). Jede Methode braucht entsprechende Regeln, die u.a. unerwünschtes Verhalten („wer zuerst kommt, malt zuerst“) verhindern und kollegiales Verhalten belohnen. Je mehr es gelingt, das Team bei der Dienstplanung einzubeziehen, desto leichter wird i.d.R. auch das Ausfallmanagement.

Moderne Dienstplan-Software bietet gute Möglichkeiten für die technische Unterstützung der Mitplanung. Auch hier ist es aber erfolgsentscheidend, dass geeignete Regeln entwickelt und ein hohes Commitment für deren Umsetzung erreicht wird.

Regelmäßige Verfügbarkeits-Einschränkungen

Eine besondere Herausforderung stellt der Umgang mit „Verfügbarkeits-Einschränkungen“ in Dienstplan-Systemen dar. Wenn von 22 Teammitgliedern 13 in Teilzeit arbeiten und davon 9 keinen Spätdienst machen können, wird es schwierig, einen Dienstplan aufrecht zu erhalten. Abgesehen davon fühlen sich all diejenigen benachteiligt, die keine solchen Verfügbarkeits-Einschränkungen belegen können. Welche Möglichkeiten haben Dienstplaner/innen in solchen Situationen?

Zunächst einmal ist es wichtig, zwischen absoluten Verfügbarkeits-Einschränkungen (also Zeiten, in denen der/die Mitarbeiter/in definitiv nicht arbeiten kann) und relativen Beschränkungen zu unterscheiden. Bei relativen Verfügbarkeits-Einschränkungen kann man erwarten, dass der/die Mitarbeiter/in im Ausnahmefall in der Lage ist, bei rechtzeitiger Information den Dienst zu ermöglichen.

Um konkrete Lösungen zu finden, ist es hilfreich, die relativen und absoluten Verfügbarkeits-Einschränkungen aller Teammitglieder zu erfassen und zunächst einmal zu visualisieren, wie viel Kapazität für die einzelnen Dienste bzw. Schichten übrig bleibt, wenn alle Einschränkungen berücksichtigt werden. Diese Visualisierung ist eine wichtige Hilfe, um a) bei den Betroffenen ein Verständnis für die Unterscheidung von absoluten und relativen Verfügbarkeits-Einschränkungen zu erreichen und b) um einen Ausgleich im Team zu organisieren. Dazu braucht es den Dialog im Team auf Basis der gemeinsamen Einsicht, dass eine ausreichende Abdeckung aller Schichten sichergestellt werden muss. In den meisten Fällen ist es möglich, absolute Verfügbarkeits-Einschränkungen zu berücksichtigen. Andererseits können Teammitglieder, die nur eingeschränkt verfügbar sind, ihren Kollegen/innen an anderen Stellen entgegenkommen und so einen Ausgleich schaffen.

Bei unseren Dienstplan-Projekten berücksichtigen wir stets auch das Thema Wünsche und Verfügbarkeits-Einschränkungen und unterstützen Sie dabei durch Beratung und Training:

- Wir schulen Führungskräfte im Umgang mit Verfügbarkeits-Einschränkungen.

- Wir haben praktische Tools entwickelt, mit dem man auf einfache Weise eine Übersicht aller im Team vereinbarten Verfügbarkeits-Einschränkungen erhält.

- Wir binden das Thema Dienstplan-Wünsche und Verfügbarkeits-Einschränkungen in ein Gesamtkonzept der Dienstplanung ein.

- Wir zeigen Wege, wie das Team im Prozess der Dienstplanung einbezogen werden kann.

Je nach Zielstellung kann das Thema Attraktivität auch im Mittelpunkt eines Dienstplan-Projekts stehen. Mehr dazu erfahren Sie hier:

Dynamische Dienstplanung: Flexibilität für Ausfallmanagement und Bedarfsschwankungen

Einspringen sollte zu einer seltenen Notlösung werden

Das Ausfallmanagement hat bereits mit dem Pflegepersonaluntergrenzen im Pflegedienst eine besondere Dringlichkeit und Perspektive erhalten. Aber auch bei den Funktionsdiensten und in anderen Berufsgruppen ist die Bewältigung von Personalausfällen ein Dauerthema – und oft auch ein Dauerkonflikt.

Inzwischen haben die meisten Häuser eine Reihe von Instrumenten etabliert, am häufigsten immer noch die Einspring-Prämie. Aber alle wissen auch: „Holen aus dem Frei“ ist keine Dauerlösung.

Wir beraten Sie bei der Entwicklung und Umsetzung eines funktionierenden und mitarbeiterverträglichen Ausfallmanagements – vom Besetzungsplan bis zu Vertretungsdiensten.

Bei der Personalbemessung sind normale Ausfallzeiten berücksichtigt – für stärkere Schwankungen der Fehlzeiten gibt es in den einzelnen Teams jedoch keine Reserven. Die DRG-Systematik gibt enge Grenzen vor, hinzu kommt ein zunehmender Mangel an Ärzten und Pflegekräften auf dem Arbeitsmarkt. Eine hoch effiziente und gleichzeitig gut akzeptierte Gestaltung des Ausfallmanagements ist daher eine Notwendigkeit.

Ein gutes Ausfallmanagement wird aber auch immer entscheidender für die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegedienst. Ständiges „holen aus dem Frei“ wird heute zunehmend weniger akzeptiert.

Krankenhäuser haben einen deutlichen Vorteil bei der Personalbindung, wenn es Ihnen gelingt, das Ausfallmanagement so zu stabilisieren, dass nicht nur die notwendige Besetzung erreicht wird, sondern auch eine hohe Planbarkeit und Zuverlässigkeit für die Mitarbeitenden.

Mit unserer Dienstplanberatung implementieren Sie ein wirksames und akzeptiertes Ausfallmanagement-System: Vom variablen Dienst, über freiwillige Zusatzdienste und Stationsverbände, bis zum Flex-Pool.

Ansatzpunkte für ein funktionierendes Ausfallmanagement

Ist die Basis für jedes Ausfallmanagement

Ausfallmanagement beginnt bei der Vermeidung unnötiger Arbeitsstunden.

Eine Möglichkeit dazu ist die Definition variabler Schichten im Dienstplan, bei denen mit einer vereinbarten Ankündigungsfrist zum Beispiel die Arbeitszeitlage geändert werden kann.

die mit dem gegebenen Personalbestand realisierbar sind – einschließlich der Beratung zu notwendigen organisatorischen Maßnahmen

Nicht jeder Personalausfall muss ersetzt werden!

Der reflexartige Griff zum Telefonhörer ist nicht immer erforderlich. Ob einem Personalauswahlersatz gesucht werden muss, hängt von der aktuellen Belegungssituation und anderen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, das Team zu ermutigen und zu ermächtigen, verantwortlich Entscheidungen zu treffen und Lösungen zu finden, die zur Situation passen.

Stehen geeignete Flexi-Regelungen zur Verfügung, können Ausfallsituationen zum Beispiel durch die Verlängerung und/oder das Vorziehen von Diensten oftmals überbrückt werden.

Teamverbände sind eine wichtige Voraussetzung für gutes Ausfallmanagement, da kleine Teams schon aus statistischen Gründen immer wieder in Engpasssituationen landen würden. Dabei ist es jedoch ganz entscheidend, die sozialpsychologischen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen: Jede*r behält sein Heimatteam, Standards werden angeglichen, Teams verhalten sich gastfreundlich, Rotationen bereiten auf Einsätze im „fremden“ Team vor usw.

Vertretungsdienste sind weniger zentralistisch als FlexPools, setzen eher auf die intelligente Vernetzung eines Stationsverbandes. Eine zentrale Steuerung ist nicht unbedingt erforderlich, wenn das System durch gegenseitige Einsicht in das Dienstplan-System und den (dynamisch definierten) Besetzungsbedarf und eine entsprechende Zuordnung und Ermächtigung von Koordinatoren je Team ausgestaltet wird.

Ähnlich wie beim Mitarbeitenden-Pool wird das aufnehmende Team Schichten verschieben müssen, denn man kann vom Vertretungs-Mitarbeiter nicht gleichzeitig eine ad hoc-Arbeitszeit Flexibilität erwarten.

Nicht jeder sogenannte FlexPool ist optimal auf das Ausfallmanagement ausgelegt. Teilweise werden FlexPools bereits für das Vakanzenmanagement „verbraucht“. Gut ausgestaltete FlexPools können jedoch einen großen Teil des Ausfallmanagements auffangen.

Das System des Mitarbeitenden-Pools war lange Jahre in Verruf geraten. Zu häufig hatte man versucht, als „schwierig“ geltende Mitarbeiter/innen in solchen Pools unterzubringen und diesen zusätzlich auferlegt, auch ihre Dienstzeiten ständig zu ändern.

Wie zuerst das Lukaskrankenhaus in Neuss gezeigt hat, geht es auch anders. Der dortige FlexPool hat sich nicht als Belastung, sondern sogar als ein Instrument zur Personalgewinnung sein erwiesen.

- Die Mitarbeiter des FlexPools können sich ihre Wochenarbeitszeit und ihre Dienstzeiten selbst aussuchen.

- Sie werden dafür in einem breiten Bereich von Stationen eingesetzt, der durch Schulungen und Rotationen schrittweise erweitert wird.

- Beim Einsatz von FlexPool-Mitarbeitern muss die Station den laufenden Dienstplan anpassen.

- Damit der FlexPool eine ausreichende Größe hat, werden sämtliche und planbare Ausfallzeiten über den FlexPools abgedeckt. Der Pool erreicht damit eine Größe von etwa 10 % der Belegschaft im Pflegedienst.

Gegenüber dem System der Vertretungsdienste erscheint der Flexpool weniger organisationsaufwändig. Und: er ermöglicht Mitarbeitern eine Wahlarbeitszeit, was im Pflegebereich ein Novum ist und hochgeschätzt wird. Für die Arbeit in einem Flexpool ist nicht jeder geeignet, deshalb ist es wichtig, dass ich die Mitarbeiter freiwillig melden. Mitarbeiter, die sich sehr schwertun, wenn sie in anderen Bereichen eingesetzt werden, werden davon weitestgehend freigestellt. Da der Einsatzbereich im Flexpool breiter angelegt ist, ist es tendenziell schwerer, das Qualifikationsniveau zu halten. Die Kontinuität der Patientenversorgung ist bei Einsatz von FlexPool-Mitarbeiter nicht wesentlich geringer, als bei allen anderen Ausfallkonzepten.

Servicelevels sind unter anderem der Zusammenarbeit der Berufsgruppen von großer Bedeutung – vor allem in Engpass-Situationen. Auch die Mitarbeitenden selbst brauchen Rückendeckungen, wenn Leistungen für einen bestimmten Zeitraum reduziert oder verschoben werden müssen.

Kommunikation vakanter Dienste im Team auf Grundlage einer Kultur der Mitverantwortung und Mitgestaltung. Dabei gezielte Nutzung der technischen Möglichkeiten moderner Dienstplan-Programme für Kommunikation und Ausfallmanagement.

Ohne eine funktionierende Saldensteuerung sind Mitarbeiter*innen langfristig nicht bereit, flexibel zu arbeiten und Plusstunden aufzubauen. Das dauerhafte Anhäufen von Plusstunden ist ein Zeichen dafür, dass entweder die Arbeitszeitorganisation oder der Personalbestand nicht zum Bedarf passt.

So können wir Sie bei der Einführung von FlexPools oder Stationsverbänden (Vertretungsdienste) unterstützen

Eine gute Möglichkeit zur Optimierung des Ausfallmanagements sind unsere Workshops mit Stationsleitungen, Betriebsräten/innen und Vertretern/innen der Personalabteilung. Wir vermitteln das nötige methodische Rüstzeug und bieten zugleich eine Plattform, um geeignete Vereinbarungen für ein effektives und mitarbeiterverträgliches Ausfallmanagement auf den Weg zu bringen.

Changemanagement beginnt immer damit, dass allen Beteiligten und Betroffenen deutlich gemacht wird: die gegenwärtige Praxis kann so nicht weitergeführt werden. Es muss und wird sich etwas ändern. Und: Diese Änderung nützt allen Beteiligten.

Im nächsten Schritt identifizieren wir gemeinsam mit Ihnen Möglichkeiten, um die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. In moderierten Workshops helfen wir den Beteiligten, die für ihren Haus bzw. ihren Bereich bestmöglichen Regelungen zu entwickeln. So erfordert die Integration von Stationsverbänden oder FlexPools in die laufenden Dienstplanung z.B. Regelungen zur bedarfsgerechten Änderung von Schichten, wenn der (Flex)Pool in Anspruch genommen werden sollte. Es braucht flankierende Maßnahmen für den Einsatz von Vertretungsdiensten oder (Flex)Pool Mitarbeitern zu entwickeln, denn diese brauchen eine gastfreundliche Station, um wirklich helfen zu können: zur „Gastfreundlichkeit“ gehören neben einer entsprechenden Kommunikation auch Standardisierung, Pflegeplanung und Ansprechpartner auf der Station, damit sich die Vertretungsdienste oder FlexPool Kollegen zurechtfinden können.

Mitarbeiter-Pool und Vertretungsdienste schließen sich übrigens nicht aus: Wird nämlich aufgrund einer situativ geringen Belegung der relative Besetzungsbedarf unterschritten (bzw. eine relative Überbesetzung erreicht), so können geplante Vertretungsdienste in anderen Einheiten eingesetzt werden. Die Anzahl der Vertretungsdienste kann jedoch deutlich geringer gehalten werden. Somit sollten auch Regeln für den ergänzenden Vertretungsdienst ausgearbeitet werden.

Auch eine geregelte Flexibilisierung der Arbeitszeit bleibt sinnvoll und notwendig: Vielfach ist es nicht erforderlich, wegen eines Ausfalls von Mitarbeitern sofort auf den FlexPool zurückzugreifen. Wenn es etwa ausreichend ist, wenn im Durchschnitt ein Mitarbeiter pro Tag 2 Stunden länger arbeitet, dann sollte diese Variante den Vorzug erhalten. Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, einen kleinen Teil der Dienste als Flexidienste auszuweisen, die bei Bedarf verlängert werden können.

Vom Ausfallmanagement zur dynamischen Dienstplanung

Ein Ausfallmanagement, das auf einem abgestuften System von Flexi-Instrumenten basiert, kann genutzt werden, um auch auf Bedarfsschwankungen reagieren.

Mit unserer Dienstplanberatung unterstützen wir Sie dabei, durch Arbeitszeitflexibilisierung und horizontale Arbeitsplatzflexibilität eine bedarfsgerechtere Besetzung zu erreichen. Um diesen Wandel der Arbeitszeitkultur zu realisieren, müssen alle Maßnahmen für die Mitarbeiter*innen im Pflegedienst einsichtig, verständlich und bewältigbar gestaltet werden. Die Akzeptanz für flexibles Arbeiten steigt vor allem dann, wenn auch Flexibilitätsoptionen für die Beschäftigten geschaffen werden.

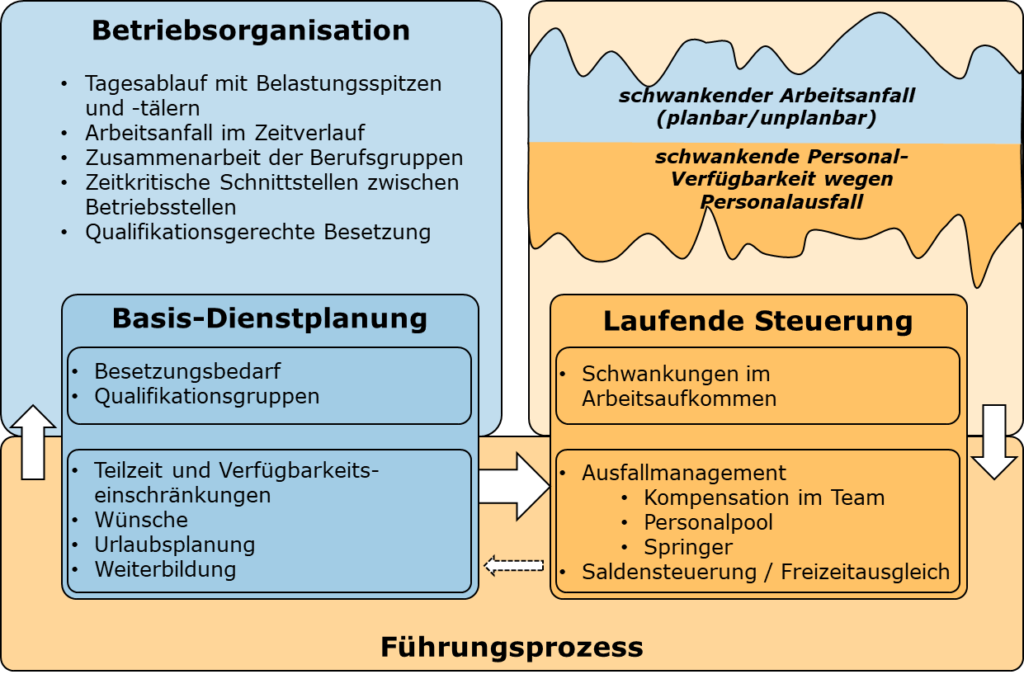

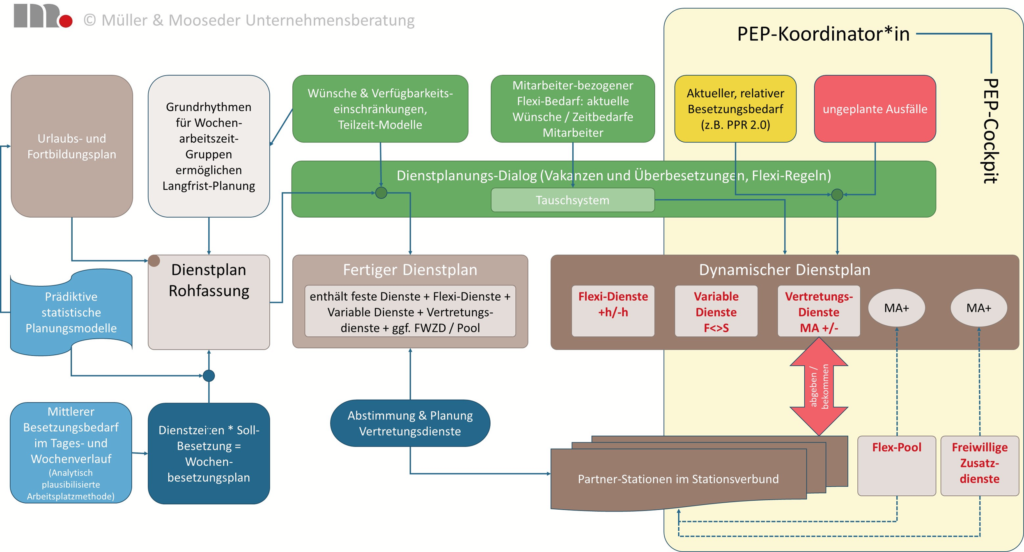

Das nachstehende Modell für ein dynamisches Dienstplan-System basiert auf einem abgestuftem Einsatz von Flexi-Elementen. Dabei sollen die einzelnen Einheiten (Stationen) durchaus in ihrer Handlungsfähigkeit und Autonomie gestärkt werden. Dennoch bedarf es einer zentralen Koordination als Unterstützung.

Es gibt nicht das eine Modell, das für jedes Krankenhaus passt. Wenn Sie eine Form der dynamischen Dienstplanung einführen möchten, unterstützen wir Sie dabei, Ihr Konzept so auszugestalten, dass es maximale Wirksamkeit hat und hohe Akzeptanz erfährt.

Umgang mit Personalengpässen – Engpass-Management im Pflegedienst

Unser erstes Ziel ist, dass nicht mehr jeder Personalausfall zum Engpass erklärt wird. Ein gutes Ausfallmanagement vermeidet Engpässe. Dennoch treten immer wieder Engpässe auf: Situationen, in denen die aktuelle Arbeitsbelastung auch bei Ausnutzung der Flexibilitäts-Reserven nicht mit dem verfügbaren Personal bewältigt werden kann.

Wir unterstützen Krankenhäuser, Abteilungen und Teams, sowohl ein systematisches Ausfallmanagement zu etablieren, wie auch klare Regeln für seltene, aber unvermeidliche Engpasssituationen.

Engpass-Situationen führen immer wieder dazu, dass Überlastungsanzeigen geschrieben werden, die sich schließlich auf Schreibtischen stapeln, ohne dass effektive Abhilfe geschaffen werden kann. Stresssituationen nehmen im Gedächtnis einen prominenten Platz ein und daher haben Mängel im Ausfall- und Engpassmanagement gravierende Auswirkungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit.

Gemeinsam mit Führungskräften entwickeln wir einen Algorithmus (Stufenkonzept, Unterstützungskette, Eskalationsmodell), in dem Ausfall- und Engpassmanagement übersichtlich und praxistauglich zusammengefasst sind.

Für den Fall echter Engpasssituationen ist es notwendig, dass eine vordefinierte Priorisierung von Leistungen verfügbar ist. Dies ist in jedem Fall besser, als „implizite Rationierung“, das intuitive, unabgestimmte Weglassen von Leistungen aus der subjektiven Perspektive jedes Einzelnen. Damit wissen die Mitarbeiter*innen, dass sie sich nach wie vor korrekt verhalten, wenn sie definierte Leistungen in einer bestimmten Engpass-Schicht nicht erbringen. Dies stellt grundsätzlich eine Entlastung dar, die aber auch ihre Grenzen hat: wer häufig nicht mehr den Eindruck hat, den anvertrauten Patientinnen und Patienten gerecht zu werden, verliert nicht nur die Motivation, sondern ist auch Burnout gefährdet. Daher reicht es nicht, nur eine Liste zu erstellen, was alles wegfallen kann. Das Thema muss im Team diskutiert werden können und es muss weitestgehend sichergestellt sein, dass auch in Engpasssituationen den Patientinnen und Patienten kein unverhältnismäßiger Nachteil entsteht.

Für Notaufnahmen haben wir spezielle Ansätze zur Bewältigung von Crowding-Situationen entwickelt.

Entscheidend ist in Engpasssituationen eine gute Kommunikation im Team und zwischen den Berufsgruppen. Gerade in Stresssituationen ist soziale Unterstützung von entscheidender Bedeutung, weshalb Einschränkungen der Leistungsmöglichkeiten auf keinen Fall in personalisierte Auseinandersetzungen münden sollten.

Bei längerfristigen Engpässen, zum Beispiel aufgrund nicht ausgeglichener stellen Vakanzen, muss eine gezielte Belastungsteuerung erfolgen. Dies hat in der Regel auch Einfluss auf die Belegungsmöglichkeiten der Abteilungen, die natürlich so wenig wie möglich reduziert werden sollten. Dennoch gibt es Grenzen der Belastbarkeit und es ist aus qualitativer, aber auch aus ökonomischer Sicht klug, diese Grenzen nicht zu überschreiten. Was leistbar ist und was nicht, sollte im Rahmen eines Projekts zur Verbesserung des Engpassmanagements im Dialog geklärt werden.

Engpasssituationen sind häufig Stresssituationen. Hier gibt es viele Ansatzmöglichkeiten, um die Entwicklung von Stress zu begrenzen und dessen Bewältigung zu erleichtern. Der erste Ansatz ist häufig schon die Unterscheidung zwischen Anstrengung und Stress. Dann geht es darum, zu verstehen, wie Stress funktioniert, um bei dysfunktionalen Denkmustern ansetzen zu können. Was macht Stress mit unserer Kommunikationsfähigkeit und wie können wir Stresssituationen noch angemessen kommunizieren? Welche Möglichkeiten gibt es, mitten in einem besonders stressigen Arbeitstag immer wieder kurze Entspannungsmomente zu finden? Zu diesem Themenfeld coachen und schulen wir Führungskräfte, manchmal im Projektverlauf, oft auch in Trainings und Schulungen.

Unser Beratungsangebot für die Optimierung der Dienstplanung

Über 20 Jahre Erfahrung und Expertise bei der Dienstplanung im Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von Dienstplänen und Schichtsystemen. Nicht nur im Krankenhaus, auch in der Industrie beschäftigen wir uns als Arbeitszeitberater schon seit vielen Jahren mit flexiblen Schichtmodellen. Erfahrungen, die auch für die Entwicklung von Schichtsystemen im Krankenhaus nutzbar sind.

Wir beraten Sie bei der Entwicklung von Strategien für das gesamte Workforce-Management vom Besetzungsbedarf bis zur Zeiterfassung und unterstützen Sie ggf. auch bei der Software-Auswahl.

Wir entwickeln praktische Dienstplan-Konzepte und begleiten deren Umsetzung.

In unseren Dienstplan-Seminaren machen wir Ihre Dienstplaner*innen aus allen Berufsgruppen fit für die Herausforderungen der Dienstplanung im Krankenhaus.

In jahrelanger Zusammenarbeit mit Dienstplanerinnen und Dienstplanern und in vielen Projekten haben wir für die Dienstplanung bzw. Personaleinsatzplanung im Krankenhaus einen best-practice Ansatz entwickelt, der den gesamten Prozess von der Besetzungsplanung bis zum Ausfallmanagement umfasst.

Wir haben Erfahrungen in der Arbeitszeitberatung / Dienstplanberatung für sämtliche Berufsgruppen im Krankenhaus, so dass wir die jeweils spezifischen Bedarfe und Lösungen sehr gut abbilden können. Wir vermitteln unseren best-practice-Ansatz in Inhouse-Seminaren und setzen ihn im Rahmen unserer Projekte um. Best practice bedeutet dabei selbstverständlich auch, den jeweils spezifischen Anforderungen, Zielen und Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden.

Niemand lernt nur aus Erfolgen. Jede/r muss auch aus Umwegen und Fehlern lernen. Aber die muss man nicht alle selber machen. Dafür bieten wir Ihnen unsere Erfahrung an: Machen Sie Ihr Dienstplan-Projekt von Anfang an zum Erfolg!